PAPE FRANÇOIS

AUDIENCE GÉNÉRALE

Place Saint-Pierre

Mercredi 19 avril 2017

condensé

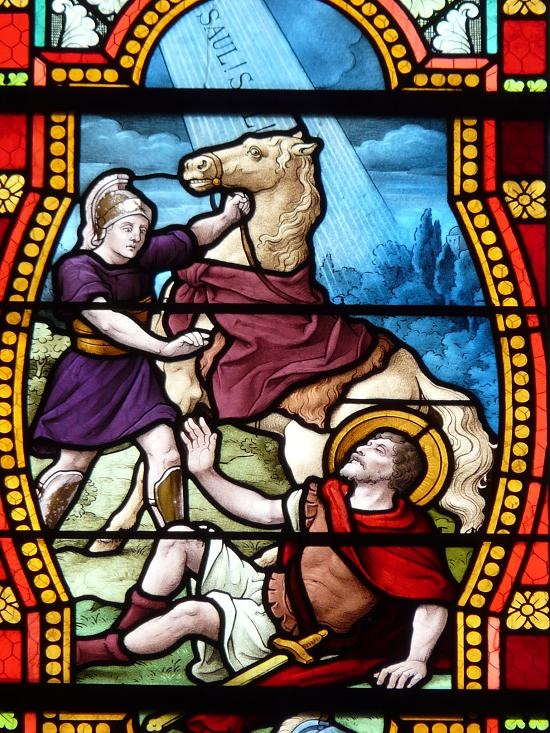

Frères et sœurs, dans la lumière de Pâques, l’Apôtre Paul nous rappelle que le christianisme n’est pas une idéologie mais un chemin de foi qui part d’un évènement attesté par les premiers disciples de Jésus. Et, cet évènement n’est pas seulement la mort de Jésus mais plus encore sa résurrection, car c’est au matin de Pâques que naît notre foi. Paul lui-même a été saisi par cet évènement sur le chemin de Damas.

Ainsi, même si nous sommes pécheurs, nous sommes appelés comme chrétiens à reconnaître avec étonnement et joie ce que Dieu réalise pour nous au matin de Pâques : son amour pour nous a vaincu notre plus implacable ennemi. Comme le proclame l’Apôtre Paul : « O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? » (1 Co 15, 55).

En ces jours de Pâques, nous proclamons nous aussi que Jésus est vivant au milieu de nous. Le Christ ressuscité est notre espérance.

Que l’Esprit Saint fasse grandir notre foi en Jésus ressuscité pour que l’amour de Dieu parvienne à vaincre en nous le péché et la mort. Que notre vie témoigne avec joie de l’espérance qui naît du tombeau ouvert au matin de Pâques. Que Dieu vous bénisse !

© Copyright – Libreria Editrice Vaticana