Jésus nous invite à faire l’examen de conscience de notre vie

Consacrer chaque jour un moment à l’examen de conscience ou à la relecture de notre journée fera apparaitre les événements de notre vie sous un autre jour. Progressivement, nous apprendrons à regarder les ombres et lumière, les résistances et occasions manquées avec les yeux de Jésus, a déclaré le Pape dimanche 23 avril avant la prière du Regina Caeli. Il a invité à se confier sans peur au Christ pour qu’il nous ouvre de nouvelles voies.

PAPE FRANÇOIS

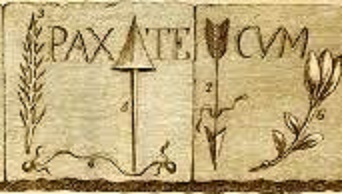

REGINA CÆLI

Place Saint-Pierre

Dimanche 16 avril 2023

__________________________________

Chers frères et sœurs, bonjour !

En ce troisième dimanche de Pâques, l’Évangile raconte la rencontre de Jésus ressuscité avec les disciples d’Emmaüs (cf. Lc 24, 13-35). Ce sont deux disciples qui, résignés à la mort du Maître, décident le jour de Pâques de quitter Jérusalem et de rentrer chez eux. Peut-être étaient-ils un peu inquiets, parce qu’ils avaient entendu les femmes qui sortaient du tombeau et disaient qu’il était vide…, mais ils s’en vont.

Et alors qu’ils marchent tristes en parlant de ce qui s’est passé, Jésus les rejoint, mais ils ne le reconnaissent pas. Il demande pourquoi ils sont si tristes, et ils lui disent : « Toi seul es un étranger à Jérusalem ! Ne sais-tu pas ce qui t’est arrivé ces jours-ci ? » (v. 18).

Et Jésus répond: « Quoi? » (v. 19). Et ils lui racontent toute l’histoire, et Jésus la leur fait raconter. Puis, tout en marchant, il les aide à relire les faits autrement, à la lumière des prophéties, de la Parole de Dieu, de tout ce qui a été annoncé au peuple d’Israël. Relire : c’est ce que Jésus fait avec eux, les aidant à relire. Arrêtons-nous sur cet aspect.

En effet, il est important pour nous aussi de relire notre histoire avec Jésus : l’histoire de notre vie, d’une certaine époque, de nos jours, avec nos déceptions et nos espoirs. Par contre, comme ces disciples, face à ce qui nous arrive, nous pouvons nous aussi nous retrouver perdus face aux événements, seuls et incertains, avec tant de questions et d’inquiétudes, de déceptions, tant de choses.

L’Évangile d’aujourd’hui nous invite à tout dire à Jésus, sincèrement, sans crainte de le déranger – Il écoute -, sans peur de dire les mauvaises choses, sans avoir honte de notre difficulté à comprendre.

Le Seigneur est heureux quand nous nous ouvrons à lui ; ce n’est qu’ainsi qu’il pourra nous prendre par la main, nous accompagner et raviver nos cœurs (cf. v. 32). Alors nous aussi, comme les disciples d’Emmaüs, nous sommes appelés à converser avec lui afin que, le soir venu, il reste avec nous (cf. v. 29).

Il y a une belle façon de faire, et aujourd’hui je voudrais vous la proposer : elle consiste à consacrer du temps, chaque soir, à un bref examen de conscience. Que s’est-il passé en moi aujourd’hui ? C’est la question.

Il s’agit de relire la journée avec Jésus, de relire ma journée : de lui ouvrir mon cœur, de lui apporter des personnes, des choix, des peurs, des chutes et des espoirs, tout ce qui s’est passé ; apprendre progressivement à regarder les choses avec des yeux différents, avec ses yeux et pas seulement les nôtres. Nous pouvons ainsi revivre l’expérience de ces deux disciples.

Devant l’amour du Christ, même ce qui semble fatigant et infructueux peut apparaître sous un jour différent : une croix difficile à embrasser, le choix du pardon face à une offense, une vengeance manquée, la fatigue du travail, la sincérité qui a un prix, les épreuves de la vie de famille pourront nous apparaître sous un jour nouveau, celui du Crucifié et du Ressuscité, qui sait faire de chaque chute un pas en avant.

Mais pour cela il est important de lever les défenses : laisser du temps et de l’espace à Jésus, ne rien lui cacher, lui apporter la misère, se laisser blesser par sa vérité, laisser vibrer le cœur au souffle de sa Parole.

Nous pouvons commencer aujourd’hui en consacrant ce soir un moment de prière au cours duquel nous nous demandons : comment s’est passée ma journée ? Quelles joies, quelle tristesse, quel ennui… Comment c’était, que s’est-il passé ? Quelles étaient ses perles, peut-être cachées, pour lesquelles être reconnaissant?

Y avait-il un peu d’amour dans ce que j’ai fait ? Et quelles sont les chutes, les tristesses, les doutes et les peurs à apporter à Jésus pour qu’il m’ouvre de nouvelles voies, me relève et m’encourage ? Marie, Vierge sage, aide-nous à reconnaître Jésus qui marche avec nous et à relire – voici le mot : relire – devant lui chaque jour de notre vie.

______________________________

Après le Regina Caeli

Chers frères et sœurs !

Hier, à Paris, Henri Planchat, prêtre de la Congrégation de Saint Vincent de Paul, Ladislas Radigue et trois confrères prêtres de la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie ont été béatifiés. Pasteurs animés d’un zèle apostolique, ils partagent le témoignage de foi jusqu’au martyre, qu’ils ont subi à Paris en 1871, lors de la dite « Commune » parisienne. Une salve d’applaudissements aux nouveaux Bienheureux !

Hier, c’était la Journée mondiale de la Terre. J’espère que l’engagement à prendre soin de la création s’accompagnera toujours d’une solidarité efficace avec les plus pauvres.

Malheureusement, la situation au Soudan reste grave, c’est pourquoi je renouvelle mon appel pour que la violence cesse au plus vite et que la voie du dialogue reprenne. J’invite tout le monde à prier pour nos frères et sœurs soudanais.

C’est aujourd’hui la 99e Journée de l’Université Catholique du Sacré-Cœur, sur le thème Pour l’amour de la connaissance. Les défis du nouvel humanisme. Je souhaite à la plus grande université catholique italienne de relever ces défis avec l’esprit des fondateurs, en particulier la jeune Armida Barelli, proclamée bienheureuse il y a un an.

Vendredi prochain, je voyagerai pendant trois jours à Budapest, en Hongrie, complétant le voyage que j’ai fait en 2021 pour le Congrès eucharistique international. Ce sera l’occasion d’embrasser à nouveau une Église et un peuple si chers.

Ce sera aussi un voyage au centre de l’Europe, sur laquelle les vents glacials de la guerre continuent de souffler, tandis que les déplacements de nombreuses personnes mettent à l’ordre du jour des questions humanitaires urgentes.

Mais maintenant je désire m’adresser à vous, frères et sœurs hongrois, dans l’attente de vous rendre visite en tant que pèlerin, ami et frère de tous, et de rencontrer, entre autres, vos autorités, évêques, prêtres et consacrés, jeunes, les étudiants universitaires et les pauvres.

Je sais que vous préparez ma venue avec tant d’efforts : je vous en remercie du fond du cœur. Et je demande à tous de m’accompagner dans la prière dans ce cheminement.

Et n’oublions pas nos frères et sœurs ukrainiens, encore affligés par cette guerre.

Je vous salue tous cordialement, Romains et pèlerins d’Italie et de nombreux pays – je vois de nombreux drapeaux de nombreux.

Je vous souhaite à tous un bon dimanche; et s’il vous plaît n’oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir !

Copyright © Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana

Texte traduit et présenté par l’Association de la Médaille Miraculeuse