Leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent.

LUNDI DE PÂQUES

Dès le soir de Pâques se produit un événement des plus touchants et suggestifs, la rencontre du Christ et de deux disciples se rendant à Emmaüs. Nous y apprenons :

1° Le besoin que nous avons de Jésus,

2° Comment nous le trouvons.

1° Besoin de Jésus. — Les deux hommes dont il est question marchaient avec un cœur lourd : « Quelles sont ces paroles que vous échangiez en marchant et pourquoi êtes-vous tristes ? » Préoccupés des événements tragiques des derniers jours, ne comprenant rien aux allégations faites, le matin, par les saintes femmes, il leur manquait une lumière. Le Christ la leur apporte, et lui seul pouvait le faire.

Mystérieuse est l’existence, elle pose plusieurs problèmes ne serait-ce que celui de la souffrance, dont la solution est plus que laborieuse. Il en est qui ne la cherchent pas ; ou ils sont indifférents et vivent en automates, ce qui n’est pas vivra ; ou ils s’étourdissent, ce qui est une folie. Les uns et les autres manquent leur voyage et s’exposent au plus grave des dangers.

Ceux qui, intelligents, cherchent parce qu’il faut savoir pour utiliser, ne le font pas toujours comme il faudrait. La science, la philosophie, la sagesse humaine, à quoi ils se bornent à recourir, sont fatalement limitées. Pour voir, il est nécessaire d’aller plus loin, et le Maître est là ne demandant qu’à nous éclairer.

Lui seul est, au vrai, le besoin des intelligences et des cœurs, parce que lui seul est la pleine clarté et l’amour infini. Cherchons-le et rappelons-nous qu’il chemine avec nous : « Jésus s’approcha et fil route avec eux. »

L’invisible n’est pas l’irréel: «Je suis ressuscité et suis encore avec vous ». Personne n’est proche de nous autant que lui. Si notre cœur est lourd, c’est que nous l’oublions ou que, par manque de foi, nous ne le réalisons pas.

O bon Maître, l’auteur de l’Imitation me dit : « Que peut vous donner le monde sans Jésus ! Être sans Jésus c’est un lourd enfer, et être avec Jésus, un doux paradis. » Je l’ai bien expérimenté ; aussi j’ose dire : «Seigneur demeurez avec nous car il se fait tard. » (Luc, 24, 29).

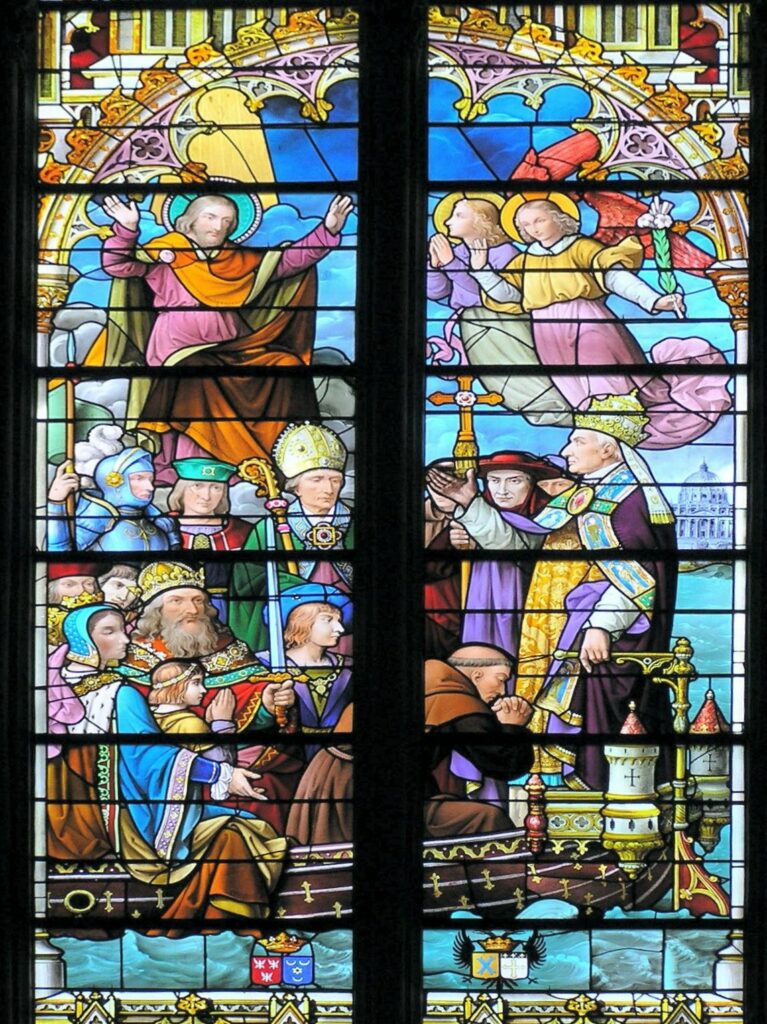

2° Découverte de Jésus. — Les disciples d’Emmaüs ont entendu le Christ leur expliquer les Écritures ; ils conviennent que, « leur cœur était tout brûlant lorsqu’il leur parlait en chemin ». Toutefois, ils ne le reconnurent pas d’abord, ce n’est qu’à la fraction du pain que leurs yeux s’ouvrirent.

Écoutons saint Grégoire : « Celui qu’ils n’ont pas connu par l’explication des Écritures, ils l’ont reconnu à la fraction du pain. Entendant les principes de Dieu, ils ne furent pas éclairés ; les observant, ils le furent.

N’est-il pas écrit : devant Dieu ce ne- sont pas les auditeurs, mais les réalisateurs de la Loi, qui sont justifiés. Que celui, donc, qui veut comprendre ce qu’il entend, le fasse passer en ses actes. Voici que le Seigneur qui n’est pas connu quand on l’écoute, daigne l’être quand on le reçoit. »

Réflexions suggestives nous indiquant les deux moyens à employer pour découvrir Jésus : méditer les Saintes Écritures et mettre en pratique ce qu’elles enseignant ; autrement dit, vivre d’oraison et être généreux.

Il faut d’abord parler au Maître et l’écouter ; c’est ce que fait l’âme fidèle en ses exercices du matin ; elle se plonge ainsi dans un bain de lumière qui,, à la longue, la pénétrera elle-même de clarté. Puis, ayant écouté, il faut obéir, et, cela dilatant-la lumière reçue, en autorise une perception plus nette.

Rien ne précise une pensée autant que l’action qu’elle commande. En fait, on pressent Jésus à l’oraison, on le rencontre dans l’action. Voilà ce qui doit nous donner une assurance de force et de fécondité.

Seigneur, je vous ai découvert depuis longtemps. Malheureusement, je suis’ exposé à vous perdre de vue. Je ne le veux pas, mais, par mes efforts, par ma vie réfléchie et généreuse, je veux arriver à ne jamais perdre la conscience que « vous demeurez avec moi ».

Mgr Augustin Gonon, évêque de Moulins