Septième Parole de Jésus sur la Croix

« Jésus poussa un grand cri : Père, entre tes mains je remets mon esprit » (Lc 23,46). Et sur ces mots il expira. C’est à Dieu que se rapporte la dernière parole de Jésus comme le fut sa première : « Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » (Lc 2,49)

S’abandonner librement à vivre en Lui

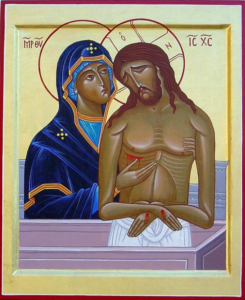

« Père, entre tes mains je remets mon esprit. » (Luc 23, 46) Parce que le Fils a fait son œuvre, il peut désormais s’en remettre au Père avec tout ce qu’il a pris sur Lui pour notre Salut. Cet abandon volontaire, librement consenti est celui seul que Dieu regarde en chaque homme.

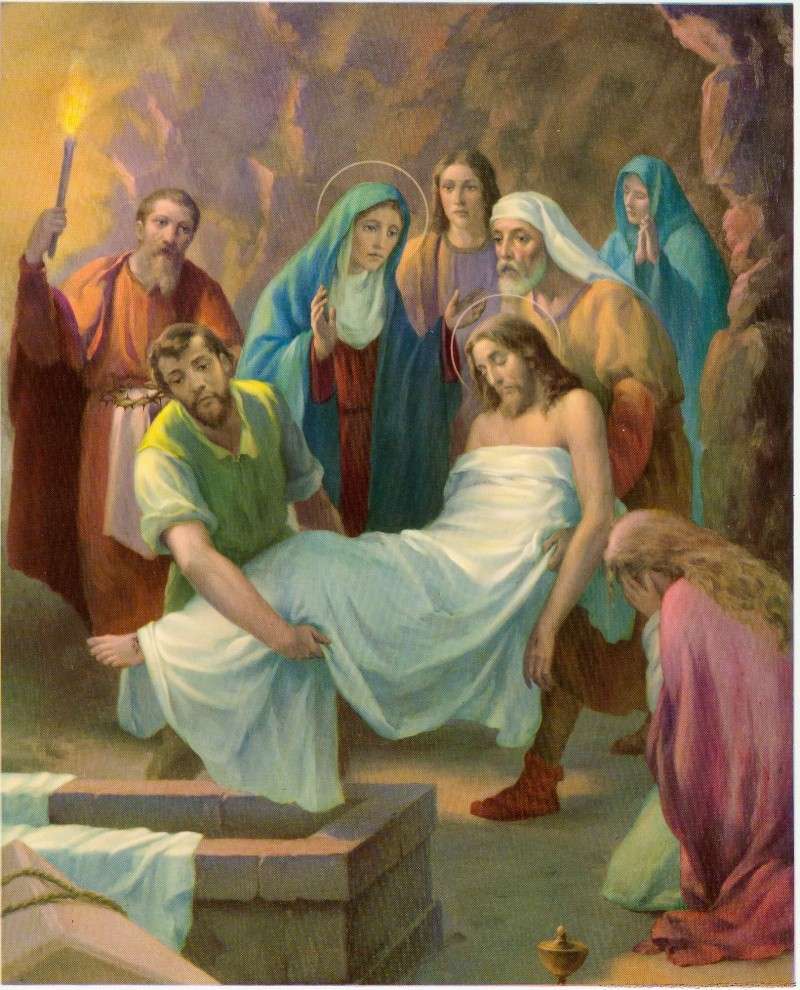

Pour Dieu ne compte que ce que nous avons fait librement, dans le bien comme dans le mal. Aussi, la fin de cette vie temporelle du Christ, qui ne recommencera plus jamais, marque le début de la vie de l’Église, par laquelle nous sommes tous unis en Lui. « Le Christ est mort, l’Église naît, le monde est sauvé. » Le Christ est mort, vive le Christ !

Mais non pas comme un simple succession, comme une constance : maintenant que tout est consommé, que nous avons vu le chemin la vérité et la vie qu’Il nous désigne jusque sur la croix, tout peut commencer pour le monde renouvelé dans le corps de l’Agneau, dans la sang et l’eau jaillissant de son côté.

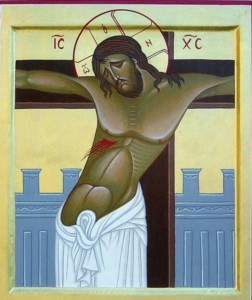

« C’était déjà environ la sixième heure quand, le soleil s’éclipsant, l’obscurité se fit sur la terre entière jusqu’à la neuvième heure. Le voile du Sanctuaire se déchira par le milieu et, jetant un grand cri, Jésus dit : “Père, entre tes mains, je remets mon esprit”. » (Lc 23, 44-46)

La première et la dernière des sept paroles sont adressées au Père. La quatrième, qui est le moment crucial, l’est aussi, mais en l’absence apparente de Dieu. Entre-temps, il s’est adressé à nous, de façon de plus en plus intime : comme un roi, d’abord, puis comme un frère et comme un mendiant. Maintenant, il rend tout à son père. Il nous confie tous, avec nos craintes et nos espoirs, aux mains de Dieu. C’est l’acte de confiance suprême.

Nous vivons une époque de profonde inquiétude. Nous craignons les maladies et les épidémies, nous avons peur pour nos enfants, nous avons peur de l’avenir, de l’échec, de la mort. Nous vivons un effondrement de la confiance et notre insécurité est profonde. Malgré les progrès techniques incontestables, nous avons peur.

Prenons un instant pour penser à ce qui nous fait le plus peur. Nous pouvons prendre mille précautions pour éviter des désastres ; nous pouvons signer toutes les polices d’assurances possibles, vivre sainement, faire de la gymnastique et ne jamais prendre l’avion, voir régulièrement un médecin et arrêter de fumer.

Mais ce qui nous fait le plus peur peut quand même arriver. Jésus nous invite à ne plus avoir peur. Tout ce qui nous fait peur lui est arrivé le vendredi saint, le jour où le vieux monde a pris fin et où un monde nouveau a commencé.

PRIÈRE

Père, en tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, ô Seigneur, je remets mon esprit. A présent ses souffrances n’augmentent plus, à présent, il triomphe d’une voix forte et dit : ‘Prends, ô Père, mon âme. A Toi je remets mon esprit’. Puis il incline la tête et il expire.

De la damnation éternelle son sang nous a sauvés ; par amour pour nous, les hommes, par amour, il connu la mort des pécheurs. Tu nous as donné une nouvelle vie ; que pouvons-nous te donner ? Nous sommes à tes pieds, ô Jésus, emplis d’une émotion profonde ; accepte notre cœur en offrande ! En tes mains, ô Seigneur, je remets mon esprit.

C’est à nous, ici et maintenant, de nous approprier les paroles du Christ en Croix.

LES TROIS HEURES avant la mort de Jésus (page2)