Catéchèse. La passion pour l’évangélisation :

le zèle apostolique du croyant.

2. Jésus, modèle de l’annonce

Dans le cycle de catéchèse sur la passion évangélisatrice et le zèle apostolique, lancé la semaine dernière, le Pape François réfléchit sur Jésus et sur son cœur qui ne laisse personne « se pas s’en sortir » : le chrétien imite les sentiments du Père pour témoigner de son amour qui n’oublie personne.

LE PAPE FRANÇOIS

AUDIENCE GÉNÉRALE

Salle Paul VI

mercredi 18 janvier 2023

Résumé

Chers frères et sœurs,

Nous avons lancé mercredi dernier un nouveau cycle de catéchèses sur la passion de l’évangélisation, sur le zèle apostolique qui doit animer l’Église et tout chrétien. Aujourd’hui nous portons nos regards sur le modèle suprême de l’annonce: Jésus, défini par saint Jean le «Verbe de Dieu».

Le Verbe, c’est-à-dire la Parole, met en avant la relation car la parole sert à transmettre, à communiquer Dieu aux hommes et à communiquer avec Dieu. En effet, nous voyons dans l’Évangile cette profonde intimité de Jésus avec le Père dans la prière, en des lieux retirés, où il vit cette relation qui le lie au Père dans l’Esprit.

Jésus est le Bon Pasteur qu’il décrit dans la parabole que nous avons entendue. Il donne sa vie pour ses brebis. Ce n’était donc pas pour lui seulement un travail, mais un vrai mode de vie parce son cœur est réellement un cœur pastoral.

Pour résumer en un mot l’action de l’Église, on utilise souvent le terme «pastoral», alors pour évaluer notre pastorale, il convient de la comparer à celle de Jésus, le modèle par excellence, qui souffre et qui risque pour ceux qui ne reconnaissent pas la beauté de son amour. C’est cela le zèle de Dieu.

Je salue cordialement les pèlerins de langue française présents aujourd’hui, en particulier le groupe de fidèles, venu de la République Démocratique du Congo, un pays que j’irai visiter à la fin du mois et que je recommande à votre prière!

Prions Dieu de nous faire un cœur pastoral qui souffre et qui risque pour témoigner. Non seulement c’est un honneur, mais c’est aussi un devoir d’apporter la Parole de Dieu à ceux qui nous sont confiés comme à ceux que nous rencontrons dans la vie de tous les jours. Dieu vous bénisse, vous et tous ceux qui vous sont proches!

_________________________________________

Catéchèse

La passion pour l’évangélisation : le zèle apostolique du croyant. 2. Jésus, modèle de l’annonce

Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à tous !

Mercredi dernier, nous avons commencé un cycle de catéchèse sur la passion d’évangéliser, c’est-à-dire sur le zèle apostolique qui doit animer l’Église et chaque chrétien. Aujourd’hui, nous regardons le modèle indépassable de l’annonce : Jésus, que l’Évangile du jour de Noël appelle « Parole de Dieu » (cf. Jn 1, 1).

Le fait qu’il soit la Parole, c’est-à-dire la Parole, nous montre un aspect essentiel de Jésus : il est toujours en relation, sortant, jamais isolé, toujours en relation, sortant ; la parole, en effet, existe pour être transmise, communiquée. C’est ainsi qu’est Jésus, la Parole éternelle du Père qui nous est adressée, qui nous est communiquée.

Le Christ non seulement a les paroles de la vie, mais il fait de sa vie une Parole, un message : c’est-à-dire qu’il vit toujours tourné vers le Père et vers nous. Regardant toujours le Père qui l’a envoyé et nous regardant à qui il a été envoyé.

En effet, si l’on regarde ses journées, décrites dans les Évangiles, on voit que l’intimité avec le Père, la prière, vient en premier, pour laquelle Jésus se lève tôt, quand il fait encore noir, et va dans des lieux déserts pour prier (voir Mc 1, 35 ; Lc 4, 42) pour parler avec le Père. Toutes les décisions et tous les choix les plus importants sont faits après avoir prié (cf. Lc 6, 12 ; 9, 18).

C’est précisément dans cette relation, dans la prière qui le lie au Père dans l’Esprit, que Jésus découvre le sens de son être homme, de son existence dans le monde parce qu’il est en mission pour nous, envoyé par le Père vers nous.

A cet égard, le premier geste public qu’il fait après les années de sa vie cachée à Nazareth est intéressant. Jésus ne fait pas un grand prodige, il n’envoie pas un message efficace, mais se mêle aux gens qui sont allés se faire baptiser par Jean. Ainsi nous offre-t-il la clé de son action dans le monde : se dépenser pour les pécheurs, se solidariser avec nous sans distances, dans un partage total de la vie.

En effet, parlant de sa mission, il dira qu’il n’est pas venu « pour être servi, mais pour servir et donner sa vie» (Mc 10, 45). Chaque jour, après la prière, Jésus consacre toute sa journée à l’annonce du Royaume de Dieu et la dédie aux hommes, en particulier aux plus pauvres et aux plus faibles, aux pécheurs et aux malades (cf. Mc 1, 32-39).

C’est-à-dire que Jésus est en contact avec le Père dans la prière et ensuite est en contact avec tout le monde pour la mission, pour la catéchèse, pour enseigner le chemin vers le Royaume de Dieu.

*

Or, si nous voulons représenter son style de vie par une image, nous n’avons aucune difficulté à la trouver : Jésus lui-même nous l’offre, nous l’avons entendu, se parlant de lui-même comme du Bon Pasteur, celui qui – dit-il – « donne sa vie pour les brebis » (Jn 10, 11), c’est Jésus.

En effet, être berger n’était pas qu’un travail, qui demandait du temps et beaucoup d’engagement ; c’était un vrai mode de vie : vingt-quatre heures sur vingt-quatre, vivre avec le troupeau, l’accompagner au pâturage, dormir parmi les moutons, s’occuper des plus faibles. Autrement dit, Jésus ne fait rien pour nous, mais donne tout, donne sa vie pour nous. Son cœur est pastoral (voir Ez 34:15). Il nous guide tous.

En effet, pour résumer l’action de l’Église en un mot, le terme même de « pastorale » est souvent utilisé. Et pour évaluer notre pastorale, nous devons confronter le modèle, confronter Jésus, Jésus le Bon Pasteur. Tout d’abord, nous pouvons nous demander : l’imitons-nous en buvant aux sources de la prière, afin que notre cœur soit en harmonie avec le sien ?

L’intimité avec lui est, comme le suggère le beau volume de Dom Chautard, « l’âme de tout apostolat ». Jésus lui-même l’a dit clairement à ses disciples : « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5). Si vous êtes avec Jésus, vous découvrez que son cœur pastoral bat toujours pour ceux qui sont perdus, perdus, très loin. C’est le notre?

Combien de fois notre attitude envers les personnes un peu difficiles ou qui sont un peu difficiles s’exprime en ces mots : « Mais c’est son problème, laissez-le se débrouiller… ». Mais Jésus n’a jamais dit cela, jamais, mais est toujours allé à la rencontre de tous les pécheurs marginalisés. Il a été accusé de cela, d’être avec les pécheurs, parce qu’il leur a apporté le salut de Dieu.

*

Nous avons entendu la parabole de la brebis perdue, contenue dans le chapitre 15 de l’Évangile de Luc (cf. vv. 4-7). Jésus parle aussi de la pièce perdue et du fils prodigue. Si nous voulons former le zèle apostolique, il faut toujours garder à l’esprit le chapitre 15 de Luc. Lisez-le souvent, là nous pouvons comprendre ce qu’est le zèle apostolique.

On y découvre que Dieu ne contemple pas l’enclos de ses brebis ni même ne les menace pour qu’elles ne partent pas. Au contraire, si quelqu’un sort et se perd, il ne l’abandonne pas, mais le cherche. Il ne dit pas : « Elle est partie, sa faute, son affaire ! »

Le cœur pastoral réagit d’une autre manière : Le cœur pastoral réagit différemment : le cœur pastoral souffre, le cœur pastoral risque. Il souffre : oui, Dieu souffre pour ceux qui partent et, tout en le pleurant, il l’aime encore plus. Le Seigneur souffre quand nous nous éloignons de son cœur. Il souffre pour ceux qui ne connaissent pas la beauté de son amour et la chaleur de son étreinte.

Mais, en réponse à cette souffrance, il ne se retire pas, mais risque : il laisse les quatre-vingt-dix-neuf moutons qui sont sains et saufs et s’aventure pour le seul manquant, faisant ainsi quelque chose de risqué et même d’irrationnel, mais conforme à son cœur pastoral, qui lui manque ceux qui sont partis. La nostalgie de ceux qui sont partis est continue en Jésus.

Et quand on apprend que quelqu’un a quitté l’Église, que dire ? « Que tout soit arrangé ». Non, Jésus nous enseigne la nostalgie de ceux qui sont partis ; Jésus n’a pas de colère ni de ressentiment, mais une nostalgie irréductible pour nous. Jésus nous manque et c’est le zèle de Dieu.

*

Et je me demande : avons-nous des sentiments similaires ? Nous pouvons voir ceux qui ont quitté le troupeau comme des adversaires ou des ennemis. « Et ça? – Non, il est parti ailleurs, il a perdu la foi, l’enfer l’attend… », et nous sommes calmes.

Les rencontrer à l’école, au travail, dans les rues de la ville, pourquoi ne pas penser plutôt que nous avons une bonne occasion de leur témoigner la joie d’un Père qui les aime et qui ne les a jamais oubliés ? Pas pour faire du prosélytisme, non ! Mais que la Parole du Père l’atteigne, pour marcher ensemble.

Évangéliser n’est pas faire du prosélytisme : le prosélytisme est une chose païenne, ce n’est pas religieux ou évangélique. Il y a une bonne parole pour ceux qui ont quitté le troupeau et pour l’apporter, nous avons l’honneur et le fardeau d’être ceux qui disent cette parole. Parce que la Parole, Jésus, nous le demande, approcher toujours tout le monde, avec un cœur ouvert, parce qu’Il est ainsi.

Peut-être avons-nous suivi et aimé Jésus pendant longtemps et ne nous sommes-nous jamais demandé si nous partagions ses sentiments, si nous souffrions et risquions en harmonie avec le cœur de Jésus, avec ce cœur pastoral, proche du cœur pastoral de Jésus !

J’ai dit qu’il ne s’agit pas de faire du prosélytisme pour que d’autres soient « des nôtres », non, ce n’est pas chrétien : il s’agit d’aimer pour qu’ils soient des enfants heureux de Dieu. grâce d’un cœur pastoral, ouvert, qui se place près de tous, pour porter le message du Seigneur et aussi pour ressentir la nostalgie du Christ pour tous.

Car, sans cet amour qui souffre et qui risque, notre vie ne va pas bien : si nous, chrétiens, n’avons pas cet amour qui souffre et qui risque, nous risquons de ne nous nourrir que de nous-mêmes. Les bergers qui sont bergers d’eux-mêmes, au lieu d’être bergers du troupeau, sont des peigneurs de moutons « exquis ». Nous ne devons pas être les bergers de nous-mêmes, mais les bergers de tous.

__________________________________

Enfin, comme d’habitude, mes pensées vont aux jeunes, aux malades, aux personnes âgées et aux jeunes mariés.

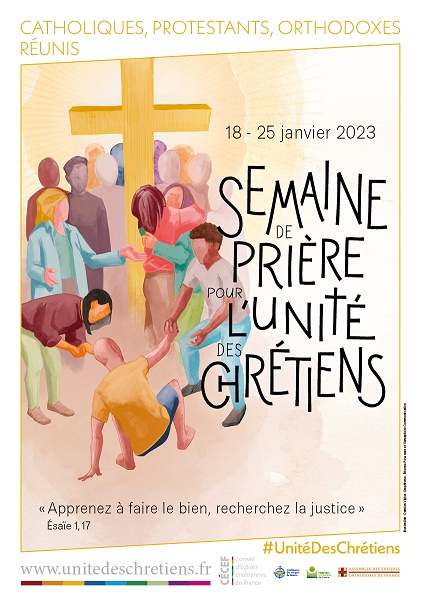

Au début de la « Semaine de prière pour l’unité des chrétiens », j’invite chacun de vous à prier et à travailler pour qu’entre tous les croyants dans le Christ s’affirme de plus en plus le chemin vers la pleine communion, et en même temps je vous encourage à engagez-vous, avec dévouement et dans tous les milieux de vie, à être des bâtisseurs de réconciliation et de paix.

Et n’oublions pas de prier pour l’Ukraine tourmentée, qui a tant besoin de proximité, de réconfort et surtout de paix. Samedi dernier, une nouvelle attaque au missile a fait de nombreuses victimes civiles, dont des enfants. Je partage la douleur atroce des membres de la famille. Les images et les témoignages de cet épisode tragique sont un appel fort à toutes les consciences. Vous ne pouvez pas rester indifférent !

Ma bénédiction à tous.

Copyright © Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana

Texte traduit et présenté par l’Association de la Médaille Miraculeuse