LA FÊTE-DIEU

« Ma Chair est vraiment une nourriture . Celui qui mange ma Chair… demeure en moi, et moi en lui… Celui qui mange ce Pain vivra éternellement » (ÉVANGILE).

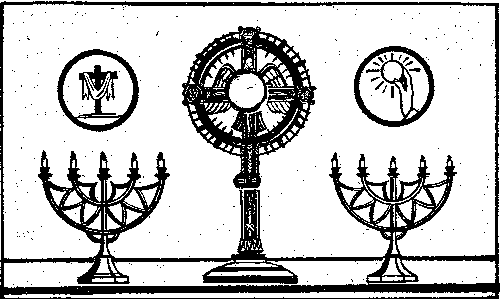

Jésus s’offre lui-même en victime pour nous sur l’autel dans le saint Sacrifice de la Messe. Jésus s’offre à nous comme nourriture dans le Sacrement de l’autel. Jésus demeure avec nous comme l’Hôte divin du tabernacle pour y recevoir nos adorations et pour nous bénir du haut de l’ostensoir.

« Il les a nourris de la fleur du froment et il les a rassasiés du miel sorti du rocher. Tressaillez de joie en louant Dieu, qui est ma force; louez le Dieu de Jacob. » (Psaume 80)

Ô Dieu, qui nous as laissé, dans un Sacrement admirable, le mémorial de ta Passion, accorde-nous, nous t’en supplions, de révérer de telle sorte les Mystères de ton Corps et de ton Sang, que nous ressentions en nous constamment le fruit de ta Rédemption.

*

« MES FRÈRES, c’est du Seigneur que j’ai reçu ce que je vous ai transmis; à savoir, que Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré prit du pain, et rendant grâces, le rompit, et dit: Prenez et mangez: ceci est mon Corps qui sera livré pour vous ; faites ceci en mémoire de moi.

De même, après avoir soupé, il prit aussi le Calice, disant: Ce Calice est la nouvelle alliance en mon Sang; faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous le boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce Pain, et que vous boirez ce Calice, vous annoncerez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.

C’est pourquoi quiconque mangera ce Pain, ou boira le Calice du Seigneur indignement, sera coupable envers le Corps et le Sang du Seigneur. Que chacun donc s’éprouve soi-même, et qu’il mange ainsi de ce Pain et boive de ce Calice. Car celui qui mange et boit indignement, mange et boit sa propre condamnation, ne discernant pas le Corps du Seigneur. » (I Cor. 17,23-29)

– « LES YEUX sont tournés vers toi, Seigneur, et tu donnes à chacun sa nourriture en temps opportun. Tu ouvres ta main, et tu combles de vos biens tout être vivant. » Ps. 144

« Ma Chair est vraiment une nourriture, et mon Sang est vraiment un breuvage ; celui qui mange ma Chair et boit mon Sang demeure en moi et moi en lui. » Jean 6

SÉQUENCE Lauda Sion (Extraits)

Ô Sion, ton Sauveur, chante ton Chef et ton Pasteur, par des hymnes et des cantiques.

Car nous fêtons le jour solennel qui rappelle la première institution de ce divin banquet.

Ce que le Christ a fait à la Cène, il a ordonné de le faire en mémoire de lui.

C’est un dogme pour les chrétiens que le pain devient la Chair du Christ et le vin son Sang,

Voici le Pain des Anges, devenu la nourriture de l’homme pèlerin.

C’est vraiment le Pain des enfants, qu’il ne faut pas jeter aux chiens.

Bon Pasteur, Pain véritable, Jésus, prends pitié de nous : nourris-nous, soutiens-nous,

fais-nous jouir des véritables biens dans la terre des vivants.

Toi qui sais tout, toi qui peux tout,

toi qui nous nourris en cette vie mortelle,

fais que tes commensaux d’ici-bas soient aussi

tes cohéritiers et les compagnons des citoyens du ciel. Ainsi soit-il.

« En ce temps-là, Jésus dit aux Juifs : Ma Chair est vraiment une nourriture, et mon Sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma Chair et boit mon Sang, demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra aussi par moi. C’est ici le Pain qui est descendu du ciel: il n’en est point comme de vos pères qui ont mangé la manne, et qui sont morts; celui qui mange ce Pain vivra éternellement. » Jean 6, 56-59

NOUS VOUS EN PRIONS, Seigneur, accordez à votre Église le bienfait de l’unité et de la paix, dont ces offrandes sont le symbole.

« TOUTES LES FOIS que vous mangerez ce Pain et que vous boirez ce Calice, vous annoncerez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. C’est pourquoi quiconque mangera ce Pain ou boira le Calice du Seigneur indignement, sera coupable du Corps et du Sang du Seigneur. » (I Cor. 17, 26…29)

Fais, nous t’en prions, Seigneur, que nous soyons un jour pleinement heureux dans l’éternelle jouissance de ta divinité qui nous est figurée ici-bas par la réception de ton Corps et de ton Sang précieux.

CATÉCHISME DE LA MESSE DE CE JOUR

Thème: « Prenez et mangez: ceci est mon Corps ».

« Celui qui mange ce Pain vivra éternellement ».

Je crois que la sainte eucharistie contient le Christ lui-même, la Seconde Personne de la Sainte Trinité, son Corps, son Sang, son Âme et sa Divinité, sous les apparences du pain et du vin.

Je crois que dans le SACREMENT de la Sainte Eucharistie, Jésus satisfait pleinement notre ardent désir d’union personnelle avec Dieu; je crois que ce Sacrement groupe les hommes en une véritable union sociale et mystique, pour s’entraider les uns les autres.

Je crois que dans le SACRIFICE de la Sainte Eucharistie, j’unis mes sacrifices au Sacrifice de Jésus : ainsi mon offrande devient acceptable à Dieu.

Je crois que la Messe est offerte pour les quatre fins indiquées ci-dessous; que la meilleure manière de participer à la Messe et de recueillir le fruit du Sacrifice,

PÈRE ÉTERNEL, je m’unis aux intentions et aux affections de Notre-Dame des Douleurs sur le Calvaire, et je t’offre le Sacrifice que ton Fils bien-aimé, Jésus, t’offrit de lui-même sur la Croix, et qu’il renouvelle en ce moment sur cet autel :

Premièrement. Pour t’adorer, et te rendre l’hommage qui t’est dû, reconnaissant ton souverain domaine sur toutes choses, et la dépendance absolue de toute créature à ton égard, toi qui es notre seule et dernière fin.

Deuxièmement. Pour te rendre grâces de tes bienfaits sans nombre.

Troisièmement. Pour apaiser votre justice irritée par tant de péchés, et en faire amende honorable.

Quatrièmement. Pour implorer grâce et miséricorde pour moi-même, pour (nommez) , pour tous les affligés et ceux qui souffrent, pour tous les pauvres pécheurs et pour les âmes du Purgatoire.

*

La Messe, selon le Pape Pie X, est « la source première et indispensable du véritable esprit chrétien. Les fidèles seront pénétrés de cet esprit dans la mesure de leur participation active aux sacrés Mystères.»

Tout autre exercice de piété, privé ou public, vient en second lieu. Le Rosaire, le Salut du Saint Sacrement, le Chemin de la Croix, les neuvaines et autres dévotions, sont choses excellentes, assurément; cependant, toute leur efficacité découle du Sacrifice de la Croix, renouvelé à chaque Messe.

Le Missel nous aide à mieux comprendre la Messe et à prendre une part plus active à la sainte Liturgie, La prédication seule ne suffit pas pour enseigner la vérité divine. Saint Ambroise, il y a quinze siècles, proclamait que les fidèles doivent être instruits par la « participation aux sacrés Mystères ».

Nul ne saurait offrir, ni même prétendre offrir, une méthode plus parfaite d’entendre la sainte Messe que celle qui nous est proposée, dans le Missel, par notre Mère la sainte Église elle-même. C’est vraiment le moyen le plus pratique de revivre la vie du Christ, de réentendre ses divins enseignements.

Les paroles de la Messe, telles qu’on les trouve dans le Missel, constituent non seulement la prière personnelle du prêtre à l’autel, maïs la prière collective de tous ceux qui sont présents, dans la nef aussi bien que dans le sanctuaire.

Texte présenté par l’Association de la Médaille Miraculeuse