la beauté de Marie pour le salut du monde

MESSE AVEC LES NOUVEAUX CARDINAUX ET LE COLLÈGE CARDINALICE

HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS

Basilique Saint-Pierre

Solennité de l’Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie

IIe Dimanche de l’Avent, 8 décembre 2024

_________________________

« Réjouis-toi, comblée de grâce » (Lc 1, 28). Par cette salutation, dans l’humble maison de Nazareth, l’Ange révèle à Marie le mystère de son cœur immaculé, depuis sa conception « exempte de toute tache du péché originel » (B. Pie IX, Const. ap. Ineffabilis Deus, 8 décembre 1854).

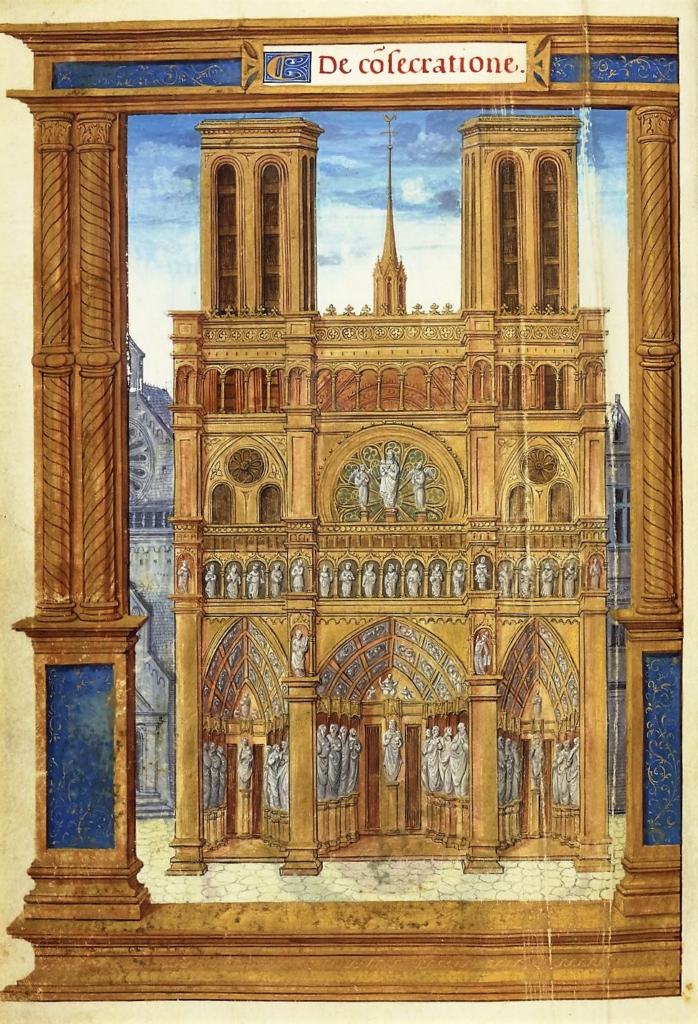

Au fil des siècles, les chrétiens ont cherché de multiples façons à représenter un tel don, par des mots et des images, en soulignant la grâce et la douceur sur le visage de la “ femme bénie entre toutes ” (cf. Lc 1, 42), à travers les traits de caractère et les catégories des ethnies et cultures les plus diverses.

En effet, la Mère de Dieu, comme l’a observé saint Paul VI, nous montre « ce que nous avons tous au fond du cœur : l’image authentique de l’humanité […] innocente, sainte, […] parce que son être est tout entier harmonie, candeur, simplicité. Marie est ainsi : tout entière harmonie, candeur, simplicité ; elle est tout entière transparence, bonté, perfection ; il est tout entier beauté » (Homélie en la Solennité de l’Immaculée Conception, 8 décembre 1963).

Arrêtons-nous donc un instant pour la contempler, cette beauté, à la lumière de la Parole de Dieu, à travers trois aspects de la vie de Marie qui nous la rendent proche et familière. Et quels sont ces trois aspects ? : Marie est fille, Marie est épouse et Marie est mère.

Regardons tout d’abord l’Immaculée comme fille. Les textes sacrés ne parlent pas de son enfance. L’Évangile nous la présente, au moment de son entrée sur la scène de l’histoire, comme une jeune fille riche de foi, humble et simple. Elle est la “vierge” (cf. Lc 1, 27) dans le regard de laquelle se reflète l’amour du Père et dans le cœur pur de laquelle la gratuité et la gratitude sont la couleur et le parfum de la sainteté.

Ici, la Vierge nous apparaît belle comme une fleur qui a poussé dans l’ombre et qui est enfin prête à s’épanouir dans le don de soi. Car la vie de Marie est un continuel don de soi.

Ce qui nous amène à la deuxième dimension de sa beauté : celle de l’épouse, c’est-à-dire celle que Dieu a choisie comme compagne de son plan de salut (cf. Conc. Œcum. Vatican II, Const. dogm. Lumen Gentium, n. 61).

C’est ce que dit le Concile : Dieu a choisi Marie, il a choisi une femme comme compagne de son plan de salut. Il n’y a pas de salut sans la femme, car l’Église est aussi une femme. Elle répond “oui” en disant : « Voici la servante du Seigneur » (Lc 1, 38).

“Servante” non pas dans le sens de “asservie” et “humiliée”, mais de personne “qui fait confiance”, “estimée”, à qui le Seigneur confie les trésors les plus chers et les missions les plus importantes. Sa beauté polyédrique, pareil à celle d’un diamant, révèle alors un visage nouveau : celui de la fidélité, de la loyauté et de l’attention qui caractérisent l’amour mutuel des époux.

Tout comme l’entendait saint Jean-Paul II, lorsqu’il écrivait que l’Immaculée « a accepté d’être choisie comme Mère du Fils de Dieu, guidée par l’amour nuptial, qui “consacre” totalement à Dieu une personne humaine » (Lett. enc. Redemptoris Mater, n. 39).

Nous arrivons ainsi à la troisième dimension de la beauté de Marie. Quelle est cette troisième dimension de la beauté de Marie ? Celle de mère. C’est la manière la plus courante de la représenter : avec l’Enfant Jésus dans les bras, ou dans la crèche, penchée sur le Fils de Dieu couché dans la mangeoire (cf. Lc 2, 7).

Elle est présente aux côtés de son Fils dans toutes les circonstances de la vie, proche dans sa sollicitude et cachée dans son humilité ; comme à Cana, où elle intercède pour les époux (cf. Jn 2, 3-5), ou à Capharnaüm, où elle reçoit des éloges pour son écoute de la Parole de Dieu (cf. Lc 11, 27-28), ou enfin au pied de la croix – la maman d’un condamné –, où Jésus lui-même nous la donne comme mère (cf. Jn 19, 25-27).

Ici, l’Immaculée est belle dans sa fécondité, c’est-à-dire dans son savoir mourir pour donner la vie, dans son oubli de soi pour prendre soin de ceux qui, petits et sans défense, s’accrochent à elle.

Tout cela est renfermé dans le Cœur immaculé de Marie, exempt de péché, docile à l’action de l’Esprit Saint (cf. Jean-Paul II, Lett. enc. Redemptoris Mater, n. 13), prêt à rendre à Dieu, par amour, « un complet hommage d’intelligence et de volonté » (Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, n. 5 ; cf. Vat. I, Const. dogm. Dei Filius, n. 3).

Le risque, cependant, serait de penser qu’il s’agit d’une beauté lointaine, une beauté trop élevée, inaccessible. Ce n’est pas le cas, nous la recevons comme un don, dans le baptême, lorsque nous sommes libérés du péché et devenus enfants de Dieu.

Et, avec elle, nous est confié l’appel à la cultiver, comme la Vierge, avec un amour filial, sponsal et maternel, reconnaissants dans l’accueil et généreux dans le don, hommes et femmes du “merci” et du “oui” dits avec des mots, mais surtout par la vie – il est beau de rencontrer des hommes et des femmes qui par leur vie disent merci et disent oui –; prêts à faire place au Seigneur dans nos projets et à accueillir avec une tendresse maternelle tous les frères et les sœurs que nous rencontrons sur notre chemin.

L’Immaculée n’est donc pas un mythe, une doctrine abstraite ou un idéal impossible : elle est la proposition d’un projet beau et concret, le modèle pleinement réalisé de notre humanité, à travers lequel, par la grâce de Dieu, nous pouvons tous contribuer à rendre meilleur notre monde.

Malheureusement, nous voyons autour de nous comment la prétention du premier péché, de vouloir être “comme Dieu” (cf. Gn 3, 1-6), continue à blesser l’humanité, et comment cette présomption d’autosuffisance n’engendre ni amour ni bonheur. Celui qui exalte comme une conquête le refus de tout lien stable et durable, en fait, ne donne pas la liberté.

Celui qui enlève le respect du père et de la mère, qui ne veut pas d’enfants, celui qui considère l’autre comme un objet ou une gêne, qui considère le partage comme une perte et la solidarité comme un appauvrissement, ne répand ni joie ni avenir. À quoi servent l’argent en banque, le confort dans les appartements, les “contacts” factices du monde virtuel, si ensuite les cœurs restent froids, vides, fermés ?

À quoi servent les hauts niveaux de croissance financière des pays privilégiés, si la moitié du monde meurt de faim et de guerre, et que les autres restent indifférents ? À quoi bon voyager à travers la planète, si chaque rencontre se réduit ensuite à l’émotion d’un moment, à une photographie dont personne ne se souviendra plus dans quelques jours ou quelques mois ?

Frères et sœurs, aujourd’hui nous regardons Marie Immaculée, et nous lui demandons que son Cœur plein d’amour nous conquiert, qu’il nous convertisse et fasse de nous une communauté dans laquelle la filiation, la sponsalité et la maternité soient la règle et le critère de la vie : où les familles se réunissent, où les époux partagent tout, où les pères et les mères soient présents en chair et en os auprès de leurs enfants et où les enfants prennent soin de leurs parents.

Telle est la beauté dont nous parle l’Immaculée, telle est la “beauté qui sauve le monde” et devant laquelle nous voulons aussi répondre au Seigneur, comme Marie : « Me voici […], que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 38).

Nous célébrons cette Eucharistie avec les nouveaux Cardinaux. Ce sont des frères à qui j’ai demandé de m’assister dans le service pastoral de l’Église universelle. Ils viennent de nombreuses parties du monde, porteurs d’une Sagesse unique aux multiples visages, pour contribuer à la croissance et à la diffusion du Royaume de Dieu. Confions-les tout particulièrement à l’intercession de la Mère du Sauveur.

Copyright © Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana