GRANDE NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 2021

CINQUIÈME JOUR

Bénie et encouragée par Sa Sainteté le Pape François

Marie écrase la tête du serpent

Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs et Mère très aimante, à qui Dieu voulut confier tout l’ordre de la Miséricorde, acceptez mon être tout entier comme votre bien et votre propriété ; agissez en moi selon votre volonté, en mon âme et mon corps, en ma vie et ma mort et mon éternité.

Disposez avant tout de moi comme vous le désirez, pour que se réalise enfin ce qui est dit de vous : « La Femme écrasera la tête du serpent », et aussi « Toi seule vaincras les hérésies dans le monde entier ».

Marie, rose mystique de pureté, Jésus nous a confiés à vous, sa Mère, et a fait de vous notre Mère. Par la désobéissance et l’orgueil du premier homme, le péché et la mort sont entrés dans le monde.

Mais dans votre Immaculée Conception, vous avez glorieusement triomphé du serpent infernal, en étant conçue sans la tache du péché originel. Je remercie et je loue de tout mon cœur la Très Sainte Trinité qui vous a accordé un si grand privilège.

Par Jésus votre Fils, O Marie, le péché et la mort ont été vaincus. Au prix de son sang, Il nous a rendu la Vie et a tout accompli pour la Gloire de son Père. Tous les enfants d’Eve sont pécheurs, mais Jésus est venu en ce monde pour les sauver et vous les a confiés.

Je crois et confesse votre Immaculée Conception.

prière du jour

Ô Marie, astre resplendissant de pureté, je me réjouis avec vous de ce que le mystère de votre Immaculée Conception a été le principe du salut du genre humain et la joie du monde entier. Je remercie et je bénis la Très Sainte Trinité qui vous a ainsi exaltée et glorifiée. Je vous supplie de m’obtenir la grâce de savoir profiter de la Passion et de la mort de Jésus, afin que le sang qu’Il a répandu pour moi sur la croix, ne me soit pas inutile; mais, au contraire, que, menant une vie sainte, je pense me sauver par ses mérites !

Viens, Esprit-Saint, remplis les cœurs de tes fidèles,

et allume en eux le feu de ton divin amour.

Envoie ton Esprit et tout sera créé

Et tu renouvelleras la face de la terre

Prions : O Dieu qui as instruit et éclairé les cœurs de tes fidèles par les lumières de ton Esprit-Saint, envoie-nous ce même Esprit, qui nous fasse connaître et aimer le bien, et qui répande toujours sur nous la joie de ses divines consolations. Par Jésus-Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit-il.

LA PRIÈRE DE L’ANNÉE 2021

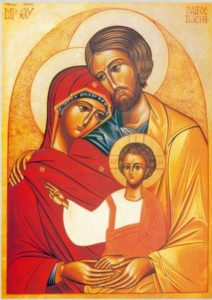

Ô Marie Immaculée, Mère très aimante de Jésus, entourez chaque famille de votre maternelle affection. Qu’elle soit un lieu authentique d’amour, de prière, de partage, d’accueil et de paix. Révélez à chacune d’elles sa vocation missionnaire en témoignant de la joie de l’Évangile.

Que votre Sainte Famille aide les couples en crise à surmonter les difficultés et à en faire des opportunités pour grandir dans l’amour et devenir plus forts. Secourez les familles éprouvées par la maladie, la pauvreté ou la guerre. Réconfortez les enfants privés de tendresse, d’écoute et d’éducation ; défendez-les de tout mal.

Avec Saint Joseph, époux et père vigilant, conduisez-nous sur le chemin dé la Vie ; obtenez-nous grâce, miséricorde et courage, pour accomplir chaque jour la volonté d’amour du Père. Amen.

Imprimatur du vicaire épiscopal de Paris, 18 juin 2021

Chaque jour de la neuvaine : 1 Notre Père, 10 Je Vous Salue Marie, 1 Gloire au Père et 3 fois l’invocation suivante : « O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous »

L’Immaculée désire nous donner des grâces en nous confessant au cours de la Neuvaine et recevant la communion lors de la Messe du 8 décembre de préférence. Ornons le coin prière personnel ou de famille et le bord de nos fenêtres le soir du 8 décembre. Pour dire MERCI et toute notre affection à l’Immaculée qui veille sur chaque personne et pour demander que du Ciel, Dieu bénisse nos familles.

***

Tota Pulchra es – Vous êtes toute belle, ô Marie

Vous êtes toute belle, Marie, et la faute originelle n’est point en vous.

Tota pulchra es, Maria, et macula originalis non est in te.

Votre vêtement est blanc comme neige, et votre visage pareil au soleil.

Vestimentum tuum candidum quasi nix, et facies tua sicut sol.

Vous êtes toute belle, Marie, et la faute originelle n’est point en vous.

Tota pulchra es, Maria, et macula originalis non est in te.

Vous, la gloire de Jérusalem, Vous la joie d’Israël, Vous qui êtes l’honneur de notre peuple.

Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel, tu honorificentia populi nostri.

Vous êtes toute belle, Marie.

Tota pulchra es, Maria.

Litanies de la Sainte Vierge, dites de Lorette

La Sainte Vierge est pour tous le chemin privilégié et sûr qui conduit au Christ Notre Seigneur !

Participons à cet élan missionnaire en diffusant largement cette neuvaine autour de nous.

Texte présenté par l’Association de la Médaille Miraculeuse