Pour bien servir le Seigneur nous devons nous garder d’être déloyaux et de rechercher le pouvoir. Le Pape François l’ a dit dans son homélie lors de la messe en la chapelle Sainte-Marthe ce mardi 8 novembre 2016.

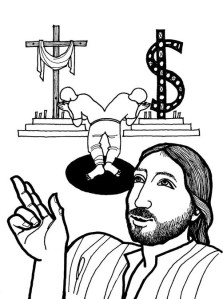

On ne peut pas servir Dieu et le monde. Le Pape se demande alors quels sont les obstacles qui nous empêchent de servir le Seigneur. Parmi ces obstacles, il y a la volonté de pouvoir. Or « Jésus nous a enseigné que celui qui commande devient comme celui qui sert. Ou, si quelqu’un veut être le premier, qu’il devienne le serviteur de tous. Jésus renverse les valeurs de la mondanité. »

On ne peut pas servir Dieu et le monde. Le Pape se demande alors quels sont les obstacles qui nous empêchent de servir le Seigneur. Parmi ces obstacles, il y a la volonté de pouvoir. Or « Jésus nous a enseigné que celui qui commande devient comme celui qui sert. Ou, si quelqu’un veut être le premier, qu’il devienne le serviteur de tous. Jésus renverse les valeurs de la mondanité. »

« Le Seigneur nous a appris que l’on ne peut pas avoir deux maîtres. Ou l’on sert Dieu ou l’on sert l’argent ». Volonté de pouvoir et absence de loyauté, « enlèvent la paix et nous portent à être toujours anxieux, cela nous amène à vivre dans cette tension de la vanité mondaine, à vivre pour apparaître. »

« Le service de Dieu est libre : nous sommes des enfants, pas des esclaves. Et servir Dieu en paix, avec sérénité, quand lui-même nous a enlevé les obstacles qui enlèvent la paix et la sérénité, est de le servir avec liberté. » Malgré cette paix, il ne faut pas cesser de répéter que « nous sommes des serviteurs inutiles », conscients que seuls nous ne pouvons rien.