«Demandons au Seigneur la vertu de la patience» de celui qui est en chemin et porte sur ses épaules les difficultés et les épreuves, comme beaucoup de fidèles chrétiens persécutés au Moyen-Orient : c’est l’invitation lancée par le Pape lors de la messe de ce matin à la Maison Sainte-Marthe au Vatican.

«Votre foi, mise à l’épreuve, produit de la patience», écrit l’apôtre saint Jacques, dans la première lecture d’aujourd’hui, évoquée par le Pape dans son homélie.

La patience n’est pas une résignation ou une défaite

Mais que signifie être patients dans la vie, ou face aux épreuves ? IL faut faire la différence entre la patience chrétienne et la résignation, l’attitude de défaite. La patience est la vertu de celui qui est en chemin, qui n’est pas fermé ou statique.

«Et quand on va en chemin, il arrive beaucoup de choses qui ne sont pas toujours bonnes. L’attitude des parents à l’égard d’un enfant malade ou handicapé dit beaucoup sur la patience comme vertu en chemin. “Mais c’est grâce à Dieu qu’il est vivant”, voilà ce que disent ceux qui sont patients. Et ils soutiennent toute leur vie cet enfant avec amour, jusqu’à la fin. Il n’est pas facile de soutenir pendant des années un enfant malade, un enfant handicapé… Mais la joie d’avoir cet enfant leur donne la force d’avancer, et ceci est la patience, ce n’est pas la résignation : c’est la vertu qui vient quand on est en chemin.» «La patience chrétienne ne passe pas par la route de la défaite.»

L’impatient réfute et ignore ses propres limites

L’étymologie de la parole «patience» signifie porter avec soi le sens de la responsabilité, parce que le patient ne «laisse pas la souffrance, il la prend sur lui», et il le fait «avec joie», et même avec une «joie parfaite», dit l’apôtre : «La patience signifie “prendre sur soi” et ne pas demander à un autre de porter le problème, la difficulté : “Je l’assume moi-même, ceci est ma difficulté, c’est mon problème. Cela me fait souffrir ? Oui, bien sûr ! Mais je le porte.” Prendre sur soi. C’est aussi la patience et la sagesse de savoir dialoguer avec les limites. Il y a beaucoup de limites dans la vie, mais l’impatient ne les veut pas, il les ignore parce qu’il ne sait pas dialoguer avec les limites. Il y a un certain fantasme de toute-puissance ou de fainéantise, nous ne savons pas… Mais il ne sait pas.»

La patience de Dieu accompagne et attend

Mais la patience dont parle saint Jacques, ce n’est pas un «conseil pour les chrétiens». Si nous regardons l’histoire du salut, nous pouvons voir la patience de Dieu, notre Père, qui a conduit et fait avancer son «peuple têtu» chaque fois qu’il faisait une idole et allait d’un endroit à un autre. Et la patience est aussi celle que le Père a avec «chacun de nous», «en nous accompagnant et en attendant nos temps».

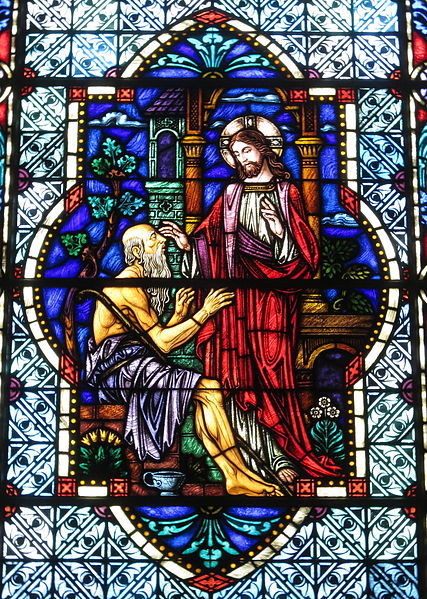

Dieu, qui a aussi envoyé son Fils pour qu’il «entre en patience», «assume sa mission», et s’offre «avec décision» à la Passion : «Et ici je pense à nos frères persécutés au Moyen-Orient, chassés pour le fait d’être chrétiens… Et eux ils tiennent à être chrétiens : ils sont entrés en patience comme le Seigneur est entré en patience. Avec ces idées, peut-être, nous pouvons prier aujourd’hui, prier pour notre peuple : “Seigneur, donne à ton peuple patience pour supporter les épreuves”. Et aussi prier pour nous. Souvent, nous sommes impatients ; quand une chose ne va pas, nous crions… Mais je pense à la patience de Dieu le Père, il entre en patience comme Jésus. C’est une belle vertu, la patience, demandons-la au Seigneur.»

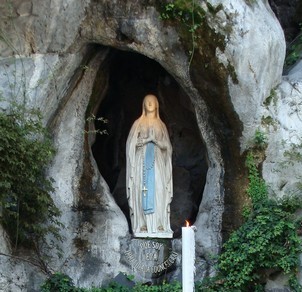

Nous fêterons demain la mémoire liturgique de la Bienheureuse Vierge Marie de Lourdes. Dans la petite ville des Pyrénées, un puissant phare d’espérance s’est allumé, en particulier pour ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, depuis que le 11 février 1858, la Madone est apparue à sainte Bernadette dans la grotte de Massabielle, demandant que celle-ci devînt un lieu de pèlerinage et de prière.

Nous fêterons demain la mémoire liturgique de la Bienheureuse Vierge Marie de Lourdes. Dans la petite ville des Pyrénées, un puissant phare d’espérance s’est allumé, en particulier pour ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, depuis que le 11 février 1858, la Madone est apparue à sainte Bernadette dans la grotte de Massabielle, demandant que celle-ci devînt un lieu de pèlerinage et de prière.