La joie est «la respiration du chrétien», une joie faite de vraie paix et non pas un piège comme ce qu’offre la culture d’aujourd’hui, qui «invente tellement de choses pour nous divertir», d’innombrables «petits morceaux de “dolce vita”». Lors de la messe célébrée ce matin 28 mai à la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, le Pape François a parlé du vrai sens de la joie chrétienne.

La respiration du chrétien

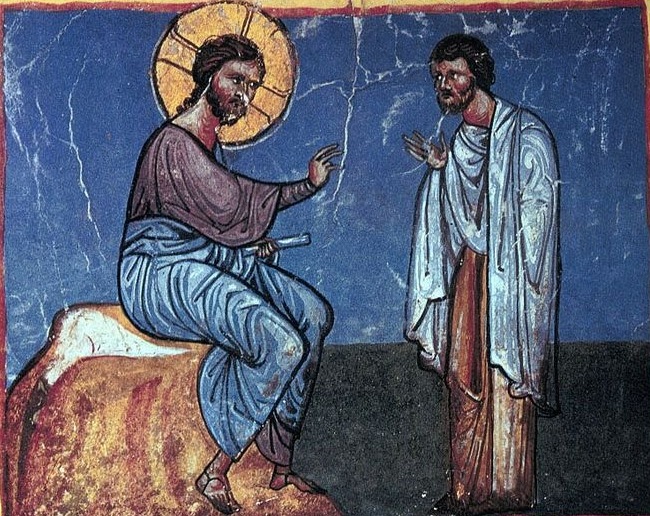

Au cours de son homélie, en commentant un extrait de la première Lettre de Saint Pierre apôtre, et le passage de l’Évangile de Marc dans lequel on raconte l’histoire du jeune homme riche qui ne réussit pas à renoncer à ses propres intérêts, le Pape a remarqué que le vrai chrétien ne peut pas être «sombre» ou «attristé». «Être homme et femme de joie» signifie «être homme et femme de paix, être homme et femme de consolation».

«La joie chrétienne est la respiration du chrétien, un chrétien qui n’est pas joyeux dans le cœur n’est pas un bon chrétien. C’est la respiration, la façon de s’exprimer du chrétien, la joie. Ce n’est pas une chose qui s’achète, ou moi je la fait avec l’effort, non : c’est un fruit de l’Esprit Saint. Celui qui fait la joie dans le cœur, c’est l’Esprit Saint.»

Le premier pas de la joie, c’est la paix

Le roc solide sur lequel s’appuie la joie chrétienne, c’est la mémoire. Nous ne pouvons pas, en effet, oublier «ce que le Seigneur a fait pour nous», «en nous régénérant» dans une nouvelle vie. Tout comme l’espérance de ce qui nous attend, la rencontre avec le Fils de Dieu. La mémoire et l’espérance sont les deux composantes qui permettent aux chrétiens de vivre dans la joie, non pas une joie vide, hilare, mais une joie dont le premier degré est la paix.

«La joie, ce n’est pas de vivre de ricanements en ricanements. Non, c’est n’est pas cela. La joie, ce n’est pas être divertissant. Non, ce n’est pas cela. C’est autre chose. La joie chrétienne, c’est la paix. La paix qui est dans les racines, la paix du cœur, la paix que seul Dieu peut nous donner. Ceci est la joie chrétienne. Il n’est pas facile de cultiver cette joie.»

La culture des petits morceaux de “dolce vita”

Le monde contemporain se contente malheureusement d’une «culture non-joyeuse», «une culture où l’on invente beaucoup de choses pour nous divertir», de nombreux «petits morceaux de “dolce vita”», mais qui ne satisfont pas pleinement. La joie, en effet, «n’est pas une chose qui s’achète dans le marché», «c’est un don de l’Esprit» qui vibre aussi «dans le moment du tourment, dans le moment de l’épreuve.»

«Il y a une bonne inquiétude mais il y en a une autre qui n’est pas bonne, celle de chercher les sécurités partout, celle de chercher le plaisir partout. Le jeune de l’Évangile avait peur de ne pas être heureux s’il laissait les richesses. La joie, la consolation : notre respiration de chrétiens.»