Le Pape François a proposé, lors de l’audience générale de ce mercredi, une nouvelle réflexion sur les œuvres de miséricorde dans les Évangiles, et sur la façon dont l’action de Jésus doit aider les chrétiens à reconnaître son visage dans celui des personnes qui leur demandent de l’aide. à commencer par les migrants.

PAPE FRANÇOIS

AUDIENCE GÉNÉRALE

Mercredi 26 octobre 2016

condensé

Frères et sœurs, aujourd’hui nous nous arrêtons sur la parole de Jésus : « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli ; j’étais nu et vous m’avez habillé » (Mt 25, 35-36). Les migrations ne sont pas un phénomène nouveau, mais elles appartiennent à l’histoire de l’humanité. C’est le manque de mémoire historique qui fait penser qu’elles sont seulement de notre époque. La Bible nous offre de nombreux exemples de migrations. Elles appartiennent à l’histoire de l’humanité. La Sainte-Famille elle-même a dû émigrer pour échapper à la menace d’Hérode. Au cours des siècles il y a eu de nombreuses attitudes de solidarité ; mais les tensions sociales n’ont pas manqué.

Aujourd’hui, la crise économique favorise les fermetures et les refus d’accueillir. L’unique voie est pourtant celle de la solidarité. L’engagement des chrétiens dans ce domaine est urgent. Tous nous sommes appelés à accueillir les frères et les sœurs qui fuient la guerre, la faim, la violence et des conditions de vie inhumaines. « Habiller celui qui est nu », cela signifie aussi redonner sa dignité à celui qui l’a perdue. Les formes de nudité sont nombreuses, ainsi l’usage du corps humain comme marchandise, les discriminations, le manque de travail ou de logement. Nous sommes appelés à y être attentifs et prêts à agir.

Je vous invite à ne pas tomber dans le piège de nous refermer sur nous-mêmes. C’est dans la mesure où nous nous ouvrons aux autres que notre vie devient féconde, que les sociétés retrouvent la paix et les personnes leur pleine dignité. Que Dieu vous bénisse !

© Copyright – Libreria Editrice Vaticana

Pour que le Royaume de Dieu grandisse, le Seigneur nous demande de la docilité: c’est l’exhortation du Pape François lors de la messe ce mardi 25 octobre dans la chapelle de la maison Sainte Marthe.

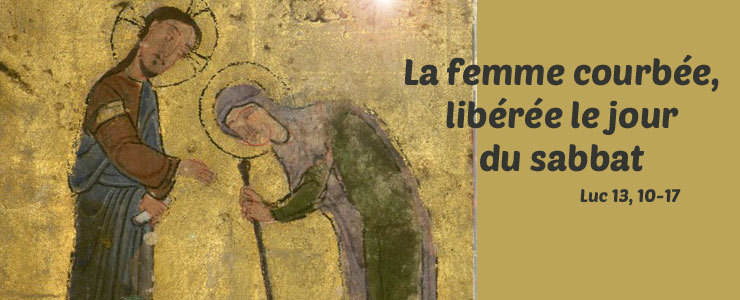

Pour que le Royaume de Dieu grandisse, le Seigneur nous demande de la docilité: c’est l’exhortation du Pape François lors de la messe ce mardi 25 octobre dans la chapelle de la maison Sainte Marthe. Dans l’Évangile du jour, Jésus guérit une femme le jour du sabbat, provoquant l’indignation du chef de la Synagogue parce que selon lui la Loi du Seigneur a été violée. «Il n’est pas facile, a commenté le Pape, de cheminer dans la Loi du Seigneur», c’est «une grâce que nous devons demander». Jésus l’accuse d’être hypocrite, une parole qu’il répète «tant de fois aux rigides, à ceux qui ont une attitude de rigidité dans l’accomplissement de la loi», qui n’ont pas la liberté des enfants, qui sont «esclaves de la Loi». Pourtant, «la Loi n’a pas été faite pour nous rendre esclaves, mais pour nous rendre libres, pour nous rendre enfants». «Derrière la rigidité il y a une autre chose, toujours ! C’est pour cela que Jésus dit : hypocrites !».

Dans l’Évangile du jour, Jésus guérit une femme le jour du sabbat, provoquant l’indignation du chef de la Synagogue parce que selon lui la Loi du Seigneur a été violée. «Il n’est pas facile, a commenté le Pape, de cheminer dans la Loi du Seigneur», c’est «une grâce que nous devons demander». Jésus l’accuse d’être hypocrite, une parole qu’il répète «tant de fois aux rigides, à ceux qui ont une attitude de rigidité dans l’accomplissement de la loi», qui n’ont pas la liberté des enfants, qui sont «esclaves de la Loi». Pourtant, «la Loi n’a pas été faite pour nous rendre esclaves, mais pour nous rendre libres, pour nous rendre enfants». «Derrière la rigidité il y a une autre chose, toujours ! C’est pour cela que Jésus dit : hypocrites !».